近日,我院张富利教授、樊元成教授团队联合中科院物理所李俊杰研究员团队在纳米科技领域顶级期刊《Nano Letters》上发表了题为“Full-Space and Arbitrary Orbital Angular Momentum Multiplexed Beam Manipulation with a Titanium Dioxide Metadevice”的研究工作,该工作同时入选当期封面。

轨道角动量(OAM)光束由于其有趣的物理性质和在光通信等领域的重要应用潜力,一直是相关领域的研究热点。传统OAM光束生成设备如空间光调制器、Q片和计算机生成全息图等,由于体积庞大、难以集成等局限性,无法满足现代微型化光学系统的需求。近年来,二氧化钛超表面因其在可见光波段的高折射率和超低光学损耗等优异特性,成为实现高性能集成光子器件的理想选择。随着结构化光场操控技术的快速发展,偏振和涡旋多路复用技术在多个领域展现出广泛应用前景,学界在远场多路复用涡旋生成、近场OAM耦合已开展有益探索,但在全空间OAM操控方面仍存在挑战。本研究旨在突破现有技术局限,建立统一的全空间OAM操控框架。

本研究提出了基于几何相位的空间多路复用超表面器件创新设计。该设计通过二氧化钛纳米鳍的空间旋转实现对光场的精确调控,每个纳米鳍单元作为半波片,通过旋转角度θ产生2θ的相位变化,实现了高效的交叉偏振转换。这种设计理念创新性在于完全摒弃了传统的光程差相位累积方式,转而采用几何相位调控,为超紧凑光子器件的发展开辟了新途径。

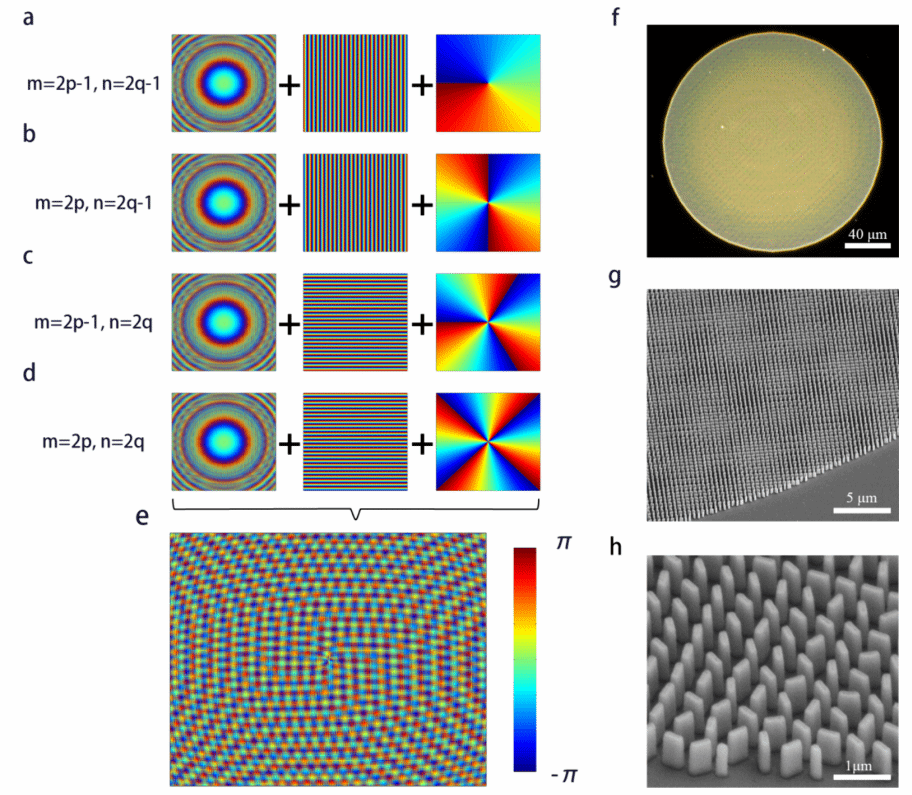

图1 空间多路复用超表面器件的复合相位分布设计与制备样品

该器件可将入射圆偏振光转换为四个不同拓扑电荷的轨道角动量光束,其核心是采用高深宽比二氧化钛纳米鳍结构,通过控制纳米鳍旋转角度产生几何相位延迟。独特的单元设计将每个单元分为四个独立调控的子区域,最终实现生成拓扑电荷1-4的涡旋光束,这些光束可沿不同方向偏转并在四个焦平面定制聚焦。通过叠加涡旋、透镜和倾斜三种相位,构建出完整的复合相位分布。该器件采用8相位等级调控,超胞周期6.4微米,在200×200微米样品上集成了50万纳米鳍,实现了高精度制备。

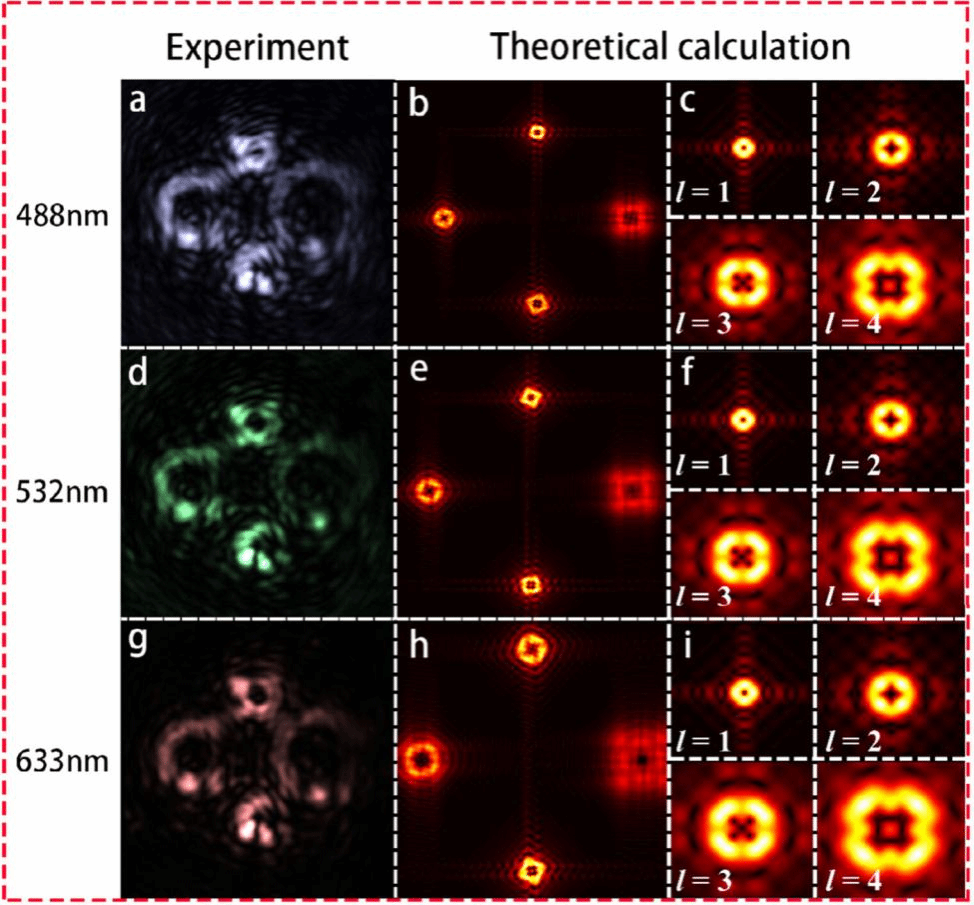

图2 空间多路复用超表面器件的宽带操作特性

在488、532、633纳米不同波长照射下,本工作构筑的二氧化钛超表面器件在离焦平面均能产生清晰的四光点远场分布,且光点位置随波长增加而外扩。理论计算与实验结果一致,展示了器件在多波长下保持四通道轨道角动量生成能力。不同波长下各通道焦平面的光强分布显示光束特征图案保持稳定,虽有色散引起的轮廓展宽,但剖面相似性高。实验还发现拓扑电荷数越大对应通道亮度越强。这些结果证明了基于几何相位的设计具有固有宽带优势,保障了器件在实际应用中的可靠性。

二氧化钛超表面器件具有体积小、效率高、易集成等显著优势,特别是其全介质特性有效避免了金属结构的光热损耗问题。展望未来,这项技术在紧凑型量子器件、光信道容量扩容、多粒子并行精确操控等方面有广阔的应用前景。

本工作得到国家重点研发计划、中科院前沿科学重点研究计划、国家自然科学基金等项目的支持。我院博士后朱维为论文第一作者,张富利教授、樊元成教授和物理所李俊杰研究员为论文通讯作者,李鹏教授、物理所顾长志研究员、首都师范大学张岩教授等人对研究工作做出了重要贡献。工作以“Full-Space and Arbitrary Orbital Angular Momentum Multiplexed Beam Manipulation with a Titanium Dioxide Metadevice”为题发表在《Nano Letters》期刊2025年第39期。

论文链接://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.5c02519

(文:樊元成;审核:闫娜、晁小荣)